前回の作業で照明を取り付け、ようやく部屋らしくなりました。

今回はセルフリノベーションの仕上げ。床材を貼る作業です。

1部屋目と違って、今回の部屋は床を張替えたので、コンパネ・合板に隙間が空いています。

色々調べているとパテで下地処理をした方が良いとのことだったので、下地処理からクッションフロアを貼るまでの作業をお話します。

クッションフロアを貼る前に掃除

ゴミや木クズがあると凸凹の原因になるので、まずはキレイに床を掃除します。

土足で作業をしていたので、砂が沢山残っていました。

クッションフロアを貼る前に下処理でパテを塗る

床の目地に割れ目などの隙間があったり、傷やヘコミがある場合はパテなどで下地処理を行ないます。

コンパネ・合板等木下地の下処理に使う道具

使用する道具は、合板等床の木下地の段差補修で有名な「アースタック」

初めは、いつも使っているセメダインのパテを使おうと思っていたのですが、施工後の乾燥も早く作業効率が良いとレビューもあったのでアースタックにしました。

どのくらい量が必要か検討が付かなかったので、とりあえず10㎏準備しました。

アースタックは水と混ぜることでパテのような状態になるので、測りと容器を準備します。

アースタックを水と混ぜて練り上げる

アースタック1000gに対して、水を300mL 混ぜます。

水は少しずつ入れながらアースタックと混ぜます。

混ぜ終わった状態はこんな感じです。

最初はパン生地のようにもちもちした感じでしたが、水の量を増やしていくとスライムのような状態になります。

コンパネ・合板等木下地にアースタックで凹凸を補修

これで準備が整ったのでコンパネの隙間にアースタックを入れていきます。

塊を溝の真ん中らへんに落として、スクレーパー125mmで伸ばします。

125mmを使いましたが、 100mmくらいの大きさでも十分だと思います。

アースタックは10分以内に使いきれる量だけ練り合わせる

アースタックは固まるのが早いので、手際よく作業をしないと固まって処理できなくなります。

気温が5度の場合、アースタックの使いきれる時間は20分で、20度の場合10分で硬化してきます。

3月の温度だと大体15分くらいで硬化が始まるので、15分以内で使い切れる量を練り合わせる必要があります。

僕はこの記載を読んでなくて、1㎏を練り合わせて撮影しながら作業していたら、最後の方は全く使いものになりませんでした。。。

クッションフロアを貼る前の下処理完了

コンパネのつなぎ目部分を全面塗り終わりました。

奥の方は乾いて色が変わっていますね。

初めは処理時間を意識していなかったので、固まってしまい作業がきつかったですが、少量ずつ練り合わせればスムーズに凹凸を埋めれました。

500gくらいで練り合わせるのが作業には丁度いいと思います。

クッションフロアを貼る前にヤスリ掛けして平にする

アースタックが乾いた状態です。少しバリが残ってしまってます。

なるべく凹凸がでないように施工したつもりでしたが、端のの方に固まりがあったりします。

塊があるとクッションフロアを敷いた後にデコボコしてしまうので完全に取り除きます。

それ以外の所も凹凸を無くすために全体をヤスリ掛けします。

ヤスリ掛けしたところが白くなって平になりました。

他の箇所もヤスリ掛け。特に凹凸が気になるところは入念に掛けます。

クッションフロアを貼る前の最後の下処理なので、最後の仕上げは丁寧に。

ヤスリ掛けが終わったら掃除機で粉塵を吸い取ります。粉塵が残っているとクッションフロアのボンド付けの時に引っ付かなくなるので、粉塵が残らないように全体に掃除機を。

最後に箒ではいて下処理は終了です。

クッションフロア仮置き

いよいよクッションフロアの登場です。

床の色合いで部屋の雰囲気がガラッと変わるので、クッションフロアは慎重に選びました。

部屋全体をコンクリートのように見せたかったので、モルタル柄の薄い色から濃い色まで4種類のサンプルを取り寄せました。

真ん中2つの違いなんて殆どないですよね。。。画像だけ見ても分からないのサンプルを取り寄せてよかったです。

最終的に選んだのが、左から2番目のモルタル柄(SCF-4555)。壁紙屋本舗さんの商品です。

僕の身長とほぼ同じで、184㎝あります。

ホームページの商品説明には、横幅184㎝~200cmとありましたが、基本的には184㎝の横幅しかないとのことです。

部屋の面積を計算して、1M単位で注文します。

4Mを4個欲しかったのですが、発送は2個までらしいので8Mを2本送ってもらいました。

クッションフロアを縦に敷くと、真ん中が20㎝くらい残って貼りにくいので、横向きに敷きます。

部屋の横幅が370㎝なので、少し余して4Mのクッションフロアを4枚準備。

クッションフロアの位置を固定するために印をつける

4Mを4つ準備したら仮置きします。

部屋が真四角ではないので、壁際は壁に合うようにカットして準備します。

その時にクッションフロアの真ん中がずれないように、マスキングテープで印を付けておきます。

壁に板を当てて添わせるようにカット。

後はペリペリと剥がすだけです。

最後に印を付けていた位置に戻せば壁にピッタリ合います。

クッションフロアの仮置き完了です。両サイドは最後に専用道具でカットします。

接着剤でクッションフロアを貼る

クッションフロアを貼るには、3パターン方法があります。

- はがせるのり

- 両面テープ

- 接着剤

賃貸の場合は簡単に剥がせる両面テープや簡易のりを使いますが、今回は床を張り替えたのでしっかり接着剤で取り付けようと思います。

準備した接着剤は「エコロイヤルセメント」

18㎏で5,000円もしない価格なので、経済的な接着剤。

メーカーが床材で有名な東リだったのも安心のポイントでした。

エコロイヤルセメントの開け方が難しかった

折り目があるので、ここを開ければいいのはわかりましたが、引っ張ってもマイナスドライバーでこじ開けようとしてもビクともしません。

切れ目があったので、マイナスドライバーとカナヅチを使って切断するように開封しました。

仮置きしているクッションフロアを半分めくって接着剤を伸ばす

接着剤を伸ばすのにどれくらい時間がかかるか分からなかったで、とりあえず奥の2枚だけめくることに。

どのくらいの量が必要か検討付かなかったので、水たまりくらいの接着剤を床に直接たらしました。

接着剤を伸ばすのは「くし目コテ」を使います。

僕が購入した接着剤には、くし目コテが付属していなかったので別で用意しました。

準備が面倒くさい方は、くし目コテが付属している接着剤を購入すると良いです。

自分が移動するスペースを確保しながら接着剤を伸ばします。

壁際は塗りずらいので、別で接着剤を付けるように伸ばします。

接着剤の塊が残らないように満遍なく伸ばします。

ボンドは移動させながら塗り伸ばします。この段階で接着剤を3回継ぎ足し。

出し過ぎてもケースに戻すことができるので、自分が思っている以上に接着剤を出して良かったです。

時間がかかって接着剤が乾いてしまうのではないかと心配していたので、クッションフロアを2枚だけめくっていましたが、余裕で塗り終わりました。

手前の2枚も半分だけめくって接着剤を塗っていきます。

接着剤を少し乾かさないとクッションフロアは貼れない(オープンタイムをとる)

接着剤を塗ってすぐ貼れると思いがちですが、実は接着できる状態になるまで数分~数十分間置いておく必要があります。

気温によって接着できる時間が変わるようで、僕は20分置きました。※接着剤の種類によっても時間がかわります。

塗りたての時はヌルヌルの状態ですが、この状態ではダメです。

杏仁豆腐のように程よく形をキープできているくらいになると貼っていい合図です。

ハケで圧着しながらクッションフロアを貼る

オープンタイムが終了したらクッションフロアを戻して貼り付けます。

この時に目地部分がずれていないか確認。※今回はコンクリート柄なので、目地は合わせずに貼り付けました。

ズレが無いか確認できたら、ハケで空気を押し出しながら圧着します。

見た目は綺麗に貼れているので、圧着しなくてもいいんじゃないかと思いましたが、やってみると少しずつ空気が抜けていくのが分かりました。

壁際の余分なクッションフロアをカットする

地ベラや定規を壁際に押し当ててカッターでカットするやり方と、専用の道具を使うやり方があります。

今回は専用道具の「クッションフロア用ぴったりカッター」を使いました。

カッターの刃を差し込んで使うのですが、上手く入らなかったので一度分解。

クッションフロアの厚さによって、カッターの刃を入れる位置を変えないといけないので、分解して良かったです。

僕はが準備したクッションフロアは厚さ2.3mmだったので、刃を真ん中に入れた状態にセットします。

残りの鉄板の穴の向きを揃えてサンドイッチのように挟み込んで本体に戻します。

刃先が少し出た状態になったらセット完了です。

壁と床に押し当てるようにして、スライドさせます。

初めはちゃんと切れるか不安でしたが、切れ味抜群でした。

床に押し付けるといより、壁に押し付けながらスライドさせる感じです。

※床に押し付けるようにスライドさせた箇所は、クッションフロアが短くカットされてしまい、少し足りなくなってしまいました。

切れ目を入れたクッションフロアは引っ張るだけで剥がせます。

最後に圧着ローラーを使って貼り付けたら片面は完了です。

反対側のクッションフロアを貼る

動画を見ていると、先に両面の接着剤を付けてから壁際の余分なクッションフロアをカットしていましたが、接着剤が固まってしまうので片面ずつやった方が良いと思います。

先ほどと同じように、クッションフロアを貼る床前面に接着剤を塗り伸ばします。

最後の方は相当上手く接着剤を伸ばせるようになりました。※作業風景は動画を作っているので見てみてください。

反対側の接着剤も20分オープンタイムをとり、クッションフロアを戻しました。

最後に壁際の余分なクッションフロアをカットしますが、壁際はぴったりカッターの刃が届かないので、地ベラとカッターを使います。

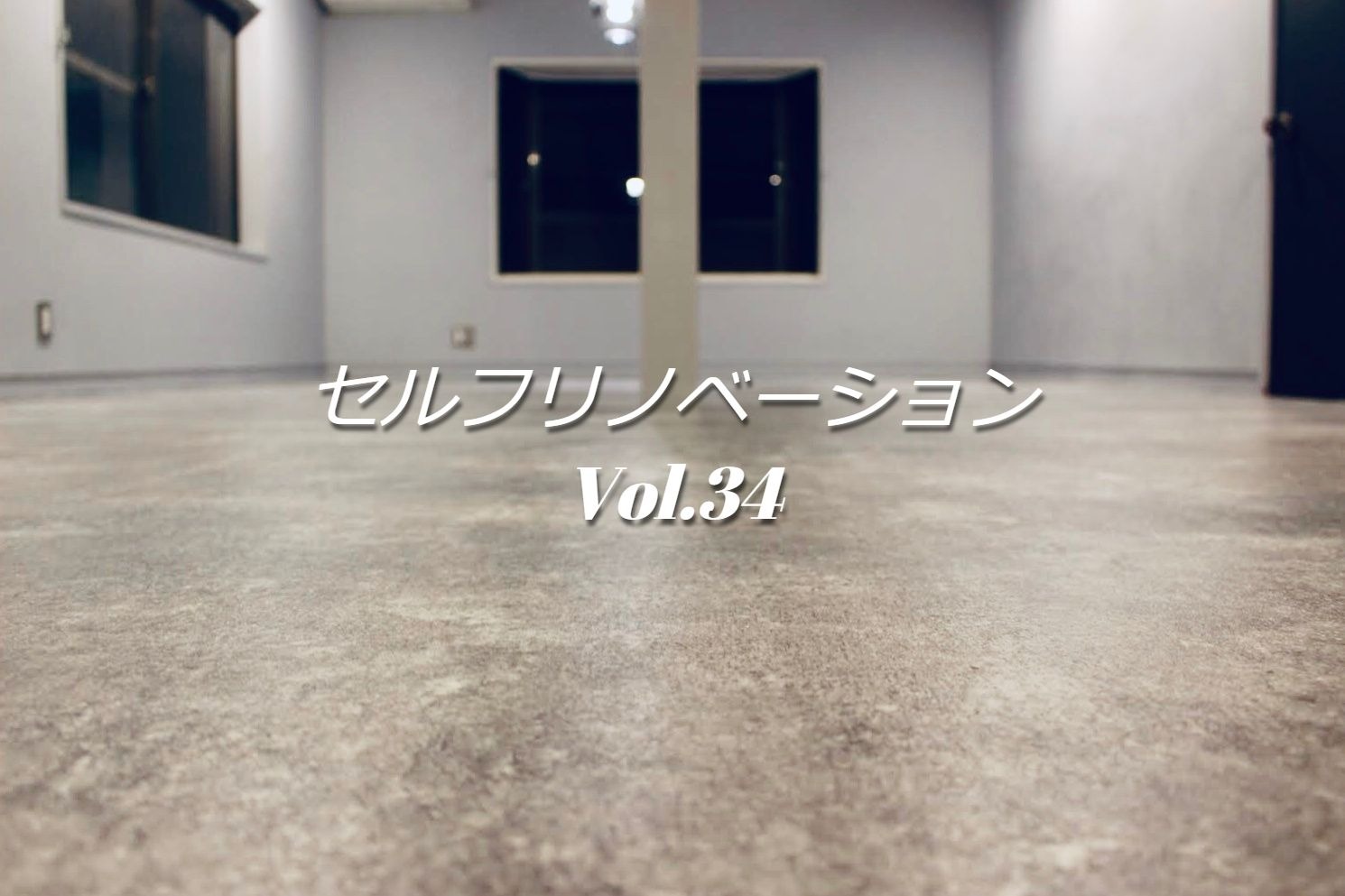

DIYでクッションフロア貼り完成

全面グレーのモルタル柄の部屋が完成しました。

クッションフロアのつなぎ目も目立たず綺麗に貼れて満足のいく仕上がりです。

施工前は壁際の処理など不安でしたが、なんとかうまく貼ることができました。

今回はクッションフロアを重ねずに処理したので、次回は木目柄のものを選んで継ぎ目処理をやりたいですね。

作業工程を動画で見たいという方は下記をご参照ください。

これで2部屋目の作業も一通り終えました。

DIYする前の畳と砂壁の部屋とは思えない仕上がりに相当満足しています。

1部屋目は壊して塗装という作業が多かったですが、2部屋目は床を作って壁を作ってと、本当に1から部屋を作ったような達成感があります。

これからこの部屋に合う家具を作って、掛かった費用や時間などは別記事でまとめようと思います。

次の記事>>【パレットベッドの作り方】SPF材と角材を組み立てて自作する Vol.35

前の記事>>リモコン操作可能なライティングレール照明を取り付ける|ダクトレールVol.33